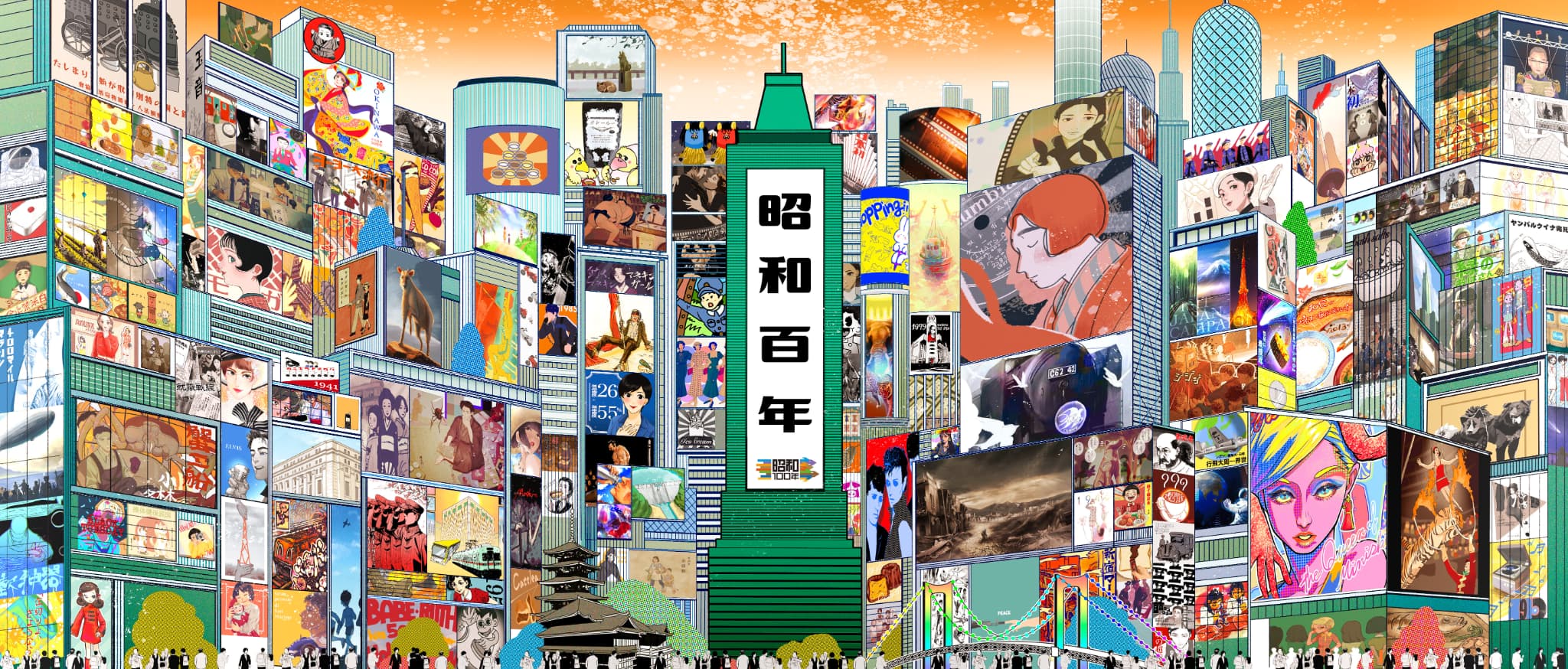

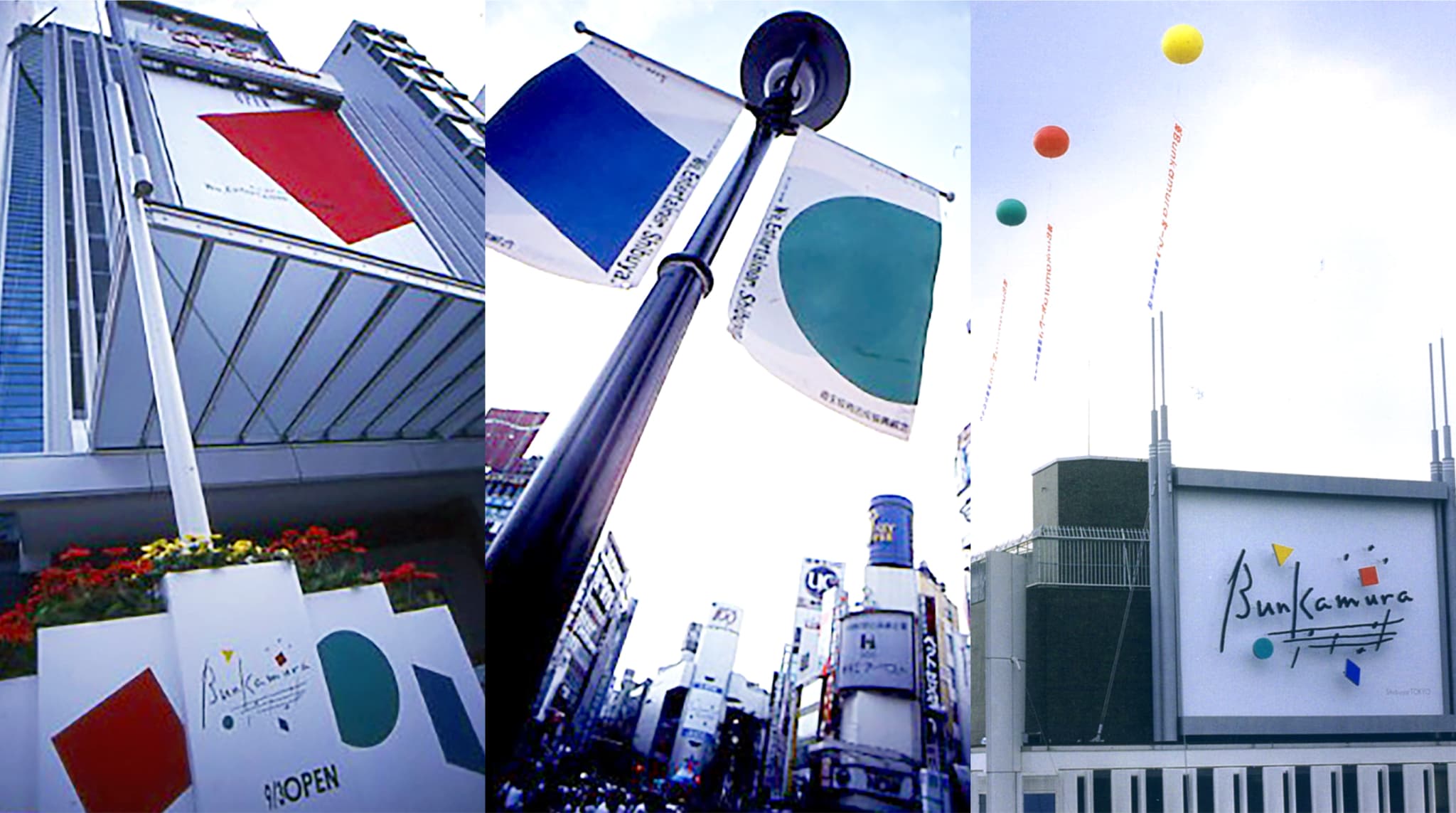

Bunkamura History 1989年9月 Bunkamura開業 こけら落とし

Bunkamuraが開業した1989年9月3日。

ル・シネマの上映からはじまり、14時にシアターコクーンで『A列車』が、18時にはオーチャードホールで『バイロイト音楽祭日本公演』が開演となり、それは熱気あふれる記念すべき一日でした。

Bunkamuraオーチャードホール:前代未聞の『バイロイト音楽祭日本公演』

オーチャードホールのオープニングを飾ったのは、ドイツの音楽祭の中でも門外不出と言われていた「バイロイト音楽祭」の引っ越し公演でした。

バイロイト音楽祭とは、ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが自ら設計したバイロイト祝祭劇場でワーグナーの作品だけを上演するもの。

オーケストラや合唱団のメンバーは、ドイツの一流オーケストラの団員を中心に音楽祭の時期だけ選びぬかれて特別編成された精鋭揃い。

Bunkamuraの開業時期が夏の音楽祭の直後だったことから、メンバーがそのまま音楽祭から移動する形で引っ越し公演が実現できたのです。

伝統のあるバイロイト音楽祭を日本で上演するにあたって条件として求められたのが「すべてをバイロイト祝祭劇場と同じに」というもの。

そのため、オーケストラピットのサイズや天井部の設計を変更するほか、楽屋設備もバイロイトと同じ規模の食堂を用意しました(その場所としてザ・ミュージアムが使われ、開催予定の展覧会は延期に)。

そして『タンホイザー』と2つの特別演奏会が行われ、客席は日本中のオペラファンで連日埋め尽くされました。

Bunkamuraシアターコクーン:ユニークな演出が光る『A列車』

シアターコクーンのオープニングを飾ったのは、フランチャイズ劇団であるオンシアター自由劇場の公演『A列車』。

シアターコクーン初代芸術監督でもある串田和美がこけら落としのために考えた書き下ろしでした。

物語は、田舎の村を舞台に村長の娘と左官屋の青年との恋物語と、勤め先から金を持ち逃げした銀行員の逃避行を、多彩な劇中歌に乗せて展開していくというもの。

劇団のフルメンバーに加え、元劇団員である笹野高史も客演として出演し、楽士を含め総勢40名の賑々しい公演となりました。

本作のハイライトは何といっても、幕切れに舞台正面奥の搬入口から列車が登場する瞬間!串田をはじめとしたスタッフたちがシアターコクーンの設計時にこだわった、自由な発想を実現化させるアイデアが詰まった“やわらかい劇場”を活かした名演出でした。

また、公演前に俳優たちが観客のふりをして客席で寸劇を繰り広げ、観客と舞台を一体化させるというユニークなアイデアも話題となりました。

ジャズの名曲「A列車で行こう」とは無関係の荒唐無稽な痛快音楽劇。

上演に際しては、大規模なオーディションを実施し、シアターコクーンを新たな音楽劇場の創造の場として印象づけました。

オンシアター自由劇場の演出家であった串田和美は設計段階の1985年から関わり、1989年からシアターコクーンの初代・芸術監督に就任しました。

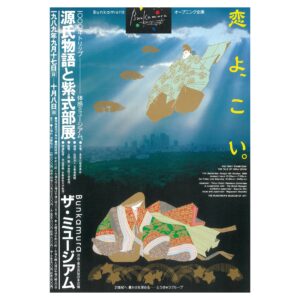

Bunkamuraザ・ミュージアム:映像とジオラマで体感的に魅せる『源氏物語と紫式部展』

『バイロイト音楽祭日本公演』の準備の影響によって、ザ・ミュージアムが開館したのはBunkamuraの開業から2週間遅れた9月17日。

その記念すべき第1弾を飾った展覧会は、国宝の源氏物語絵巻を所蔵する五島美術館と共に開催した『源氏物語と紫式部展』です。

この展覧会では、従来の源氏物語展にはない画期的なアイデアが採用され、大きな注目を集めました。

源氏物語を扱う展覧会の多くが絵巻を中心に見せていたのに対して、『源氏物語と紫式部展』では物語の主要場面を映像も交えながら展開するという立体的な構成にチャレンジ。

また、物語の展開にあたっては、それまでの一般的な解釈だった三部構成(光源氏の前半生、晩年、没後の子や孫の時代)ではなく、展覧会の監修を務めた国語学者の大野晋さんが創作意図を読み取って提唱した「愛の讃歌」「秘密の恋」「愛の崩壊」「愛の不毛」という四部構成に基づき構成。

有名な第二帖「帚木」の“雨夜の品定め”や夕顔の死など印象的な場面を映像で再現し、物語の世界を立体的に体感し深く理解できる展覧会となりました。

映像とジオラマによって『源氏物語』を鮮やかに映し出し、54帖という長編小説を一目でわかるようにした展示。作者である紫式部の一生にわたる流転の様を体験的にとらえ、古典の魅力を多角的にみせて好評を得ました。

Bunkamuraル・シネマ:Bunkamuraらしさにこだわりセレクトした『遠い日の家族』『パガニーニ』

80年代当時の東京は単館ロードショーを行うミニシアターが注目を集めていて、それぞれ特徴的なセレクトで映画を上映していました。

そんな中、ル・シネマのオープニングを飾った作品は、フランスの人気監督クロード・ルルーシュの作品『遠い日の家族』と、19世紀イタリアの天才音楽家ニコロ・パガニーニの生涯を描いた『パガニーニ』でした。

ル・シネマは施設の名前がフランス語だったことなどもあり、当初からフランスをはじめヨーロッパ映画にこだわってセレクト。

また、ジャン=リュック・ゴダールなど作家性の強い映画よりも、フランスなど現地で全国ロードショーにかかるような作品があえて選ばれていました。

また、複合文化施設であるBunkamuraならではの特徴として、音楽や美術を題材にした映画が多いことが挙げられます。

『パガニーニ』はもちろんのこと、『遠い日の家族』も劇中でセルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番が印象的に用いられ、音楽が印象的な作品。

さらに同年10月、1987年に東急百貨店本店で作品展が開催された女性彫刻家カミーユ・クローデルの伝記ドラマ『カミーユ・クローデル』が上映されたことで、ル・シネマのラインナップの個性はより如実となりました。

Bunkamuraを深く知り、もっと楽しむウェブマガジン

Bunkamura Magazine ONLINE